如何让种质资源成为农业创新的活水?

种质资源,农业创新的基石,其重要性不言而喻。今年3月,农业农村部重磅发布《可供利用的农作物种质资源目录(第一批)》,首批目录共收录了2万份资源,覆盖48种作物类型,为育种创新提供了丰富的素材。

中国工程院院士万建民强调,种质资源是农业的“生命线”,加强其保护与创新利用,是确保种业发展、振兴和自主可控的关键。我国作为种质资源的大国,其国家农作物种质资源库长期保存了大量资源,近年来,每年分发资源超过10万份次,服务超过1500个育种创新主体,为科研育种和国家粮食安全提供了坚实的保障。

例如,水稻地方品种桃花米和遮放贡米,曾一度在原产地消失,但通过国家库的引回和多年的发展,它们已成为乡村振兴的特色产业。此外,通过远缘杂交,小麦资源与冰草结合,成功培育出突破性新品种“普冰系”。

农业农村部积极推进国家级库(圃)建设,形成了以长期库为核心,复份库、中期库和种质圃为支撑的保护体系。尽管我国在种质资源保护利用方面取得了显著成效,但资源利用仍存在短板,如缺少实操管理办法、激励约束机制不足、资源信息不系统等问题。

面对种质资源消失风险加剧、鉴定利用不充分、保护体系与政策不完善的挑战,我国农作物种质资源保护利用亟需加强。《中华人民共和国种子法》和《农作物种质资源管理办法》明确规定,定期公布可供利用的农作物种质资源目录,以推动资源共享利用和信息交流。

《种业振兴行动方案》将种源安全提升至国家安全的战略高度,强调了加强种质资源抢救性收集保护、国际交流合作及共享利用的紧迫性。《目录》的公布,正是落实国家种子法和中央种业振兴行动的重要举措。

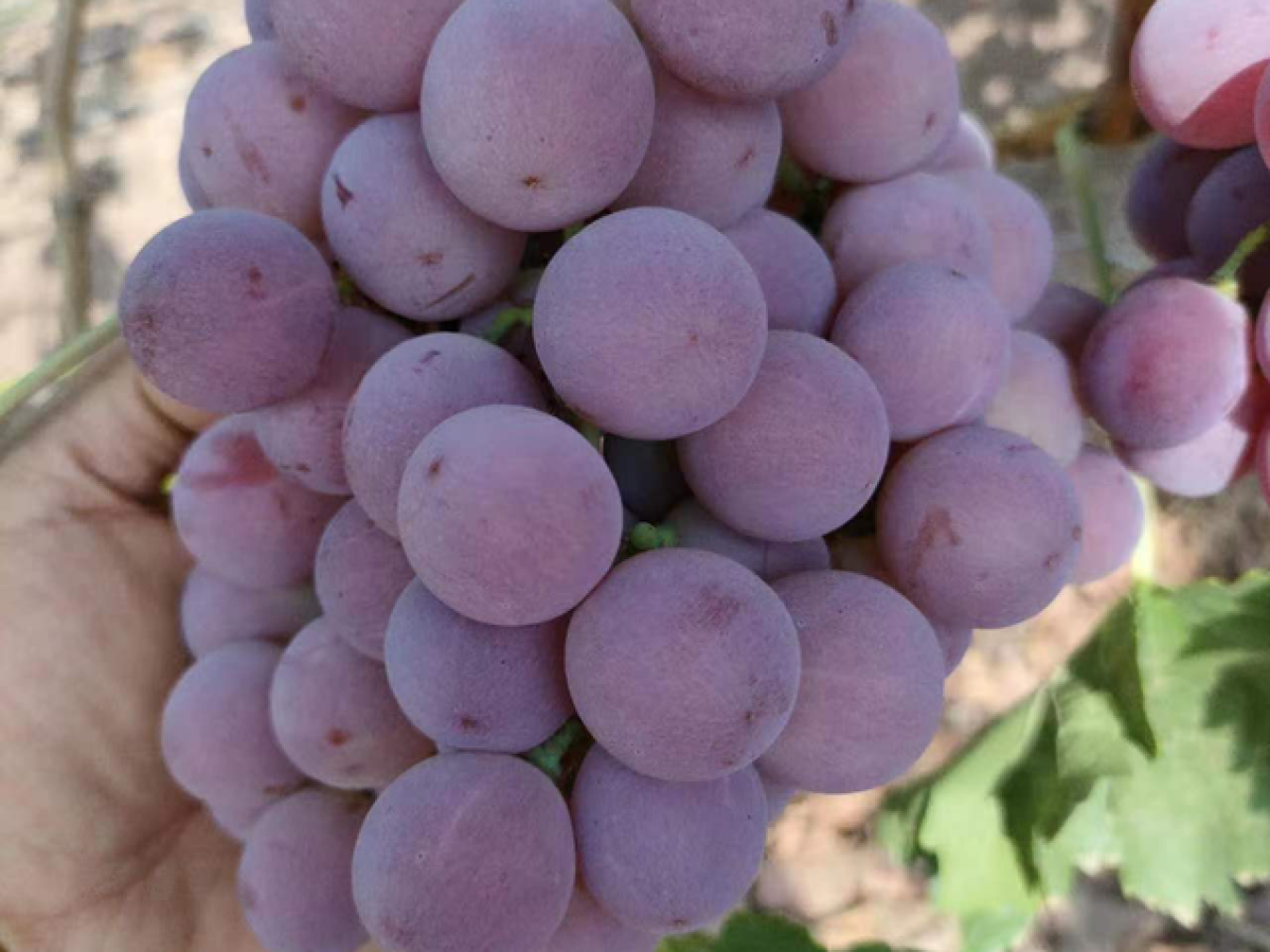

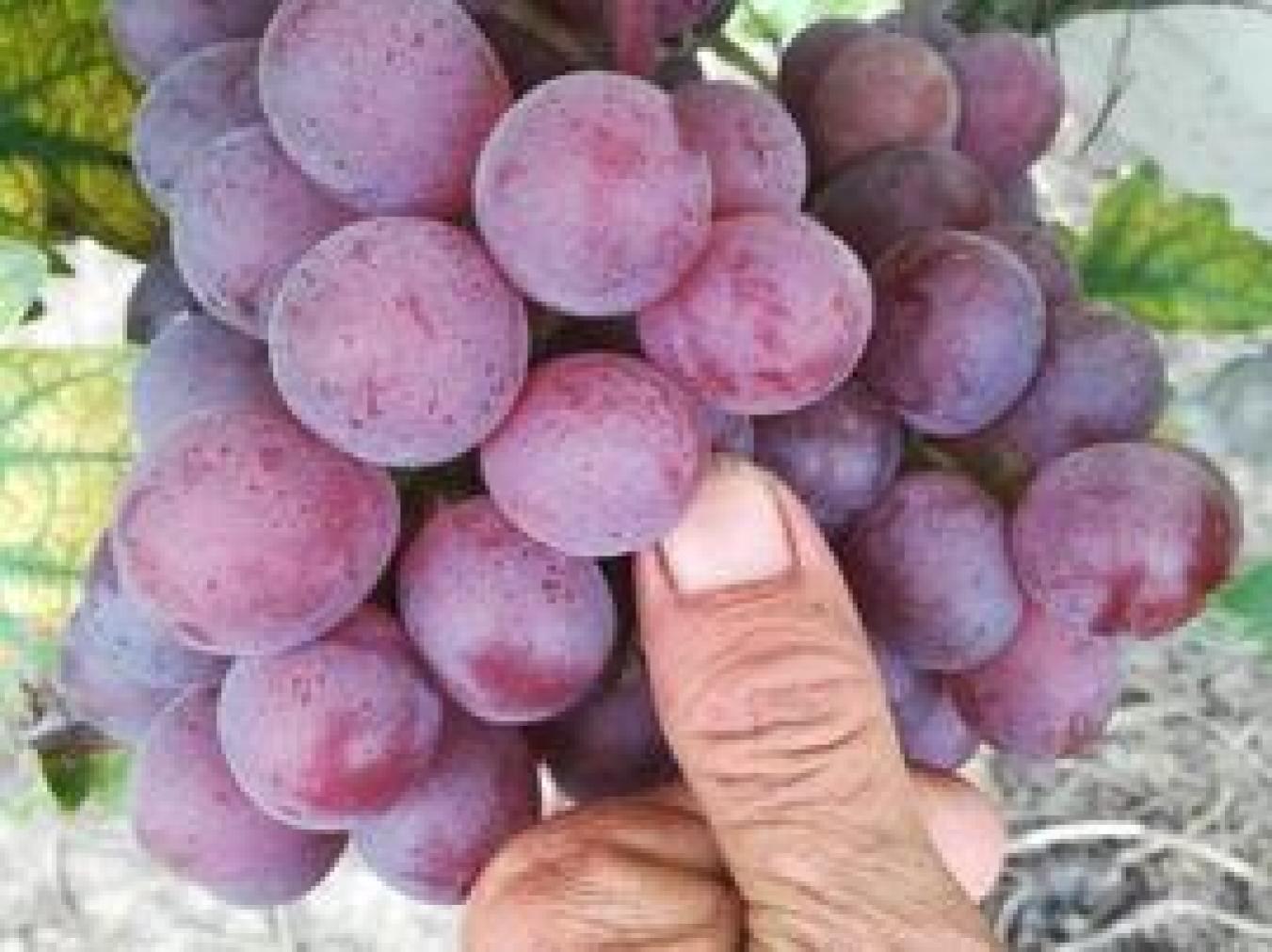

农业农村部立足产业需求,组织专家筛选确定首批资源,涉及主要粮食作物、油料作物、蔬菜作物、果树作物等。每份资源信息详尽,确保了“可提供、可利用”。种业从业人员可通过中国种业大数据平台便捷获取资源信息。未来,农业农村部将继续公布更多批次资源目录,以满足育种创新需求。

为规范种质资源共享利用,农业农村部农作物种质资源保护与利用中心印发了《农作物种质资源共享利用办法(试行)》,并上线了信息系统,以提高资源分发效率,鼓励资源交存和共享。

然而,这只是种质资源共享利用的第一步。如何加强跟踪问效、督促指导,确保服务到位、工作落实,推动这些措施发挥实效,是农业农村部种业管理司负责人提出的下一步重点工作。包括加快推进资源登记、精准鉴定和加大资源展示推介力度,构建全国统筹、央地协同、科企合作的种质资源鉴定评价体系,为育种者提供更有价值的数据信息。