近年来,关于“无籽西瓜被打针增甜”的说法在网络上频繁传播,引发不少消费者对无籽西瓜安全性的担忧。那么,无籽西瓜真的会被打针吗?这种操作是否可行?对健康是否有影响?本文将从农业科学、食品营养和食品安全角度,深入剖析“无籽西瓜打针”这一话题,帮助大家理性看待农产品流言。

什么是无籽西瓜?它是如何培育的?

无籽西瓜并非转基因产物,而是通过杂交育种技术培育出的三倍体西瓜。其原理是将二倍体西瓜(普通西瓜)与四倍体西瓜进行人工杂交,得到染色体为三组的三倍体种子。由于染色体配对异常,三倍体西瓜在发育过程中无法形成正常的种子,从而实现“无籽”。

这种培育方式已在我国广泛应用多年,属于国家允许且监管严格的农业技术。目前市面上销售的无籽西瓜,如京欣无籽、黑蜜无籽等品种,均经过农业农村部审定,安全性有保障。

“无籽西瓜打针”是否可行?科学角度解析

所谓“打针增甜”或“注射色素、糖水”的说法,在实际农业生产中并不可行,原因如下:

结构限制:西瓜果实成熟后表皮坚硬,内部细胞紧密排列,若强行注射液体,会导致局部组织破裂、腐烂,极易滋生细菌,加速变质。

经济成本高:人工注射耗时耗力,每只西瓜需多次穿刺,远不如改良品种或优化种植来得高效。以当前规模化种植水平来看,企业不会采用如此低效且风险高的方式。

易被识别:注射后的西瓜会在表皮留下明显针孔,存放后会出现渗液、霉斑、软化等现象,商贩难以销售,消费者也容易发现异常。

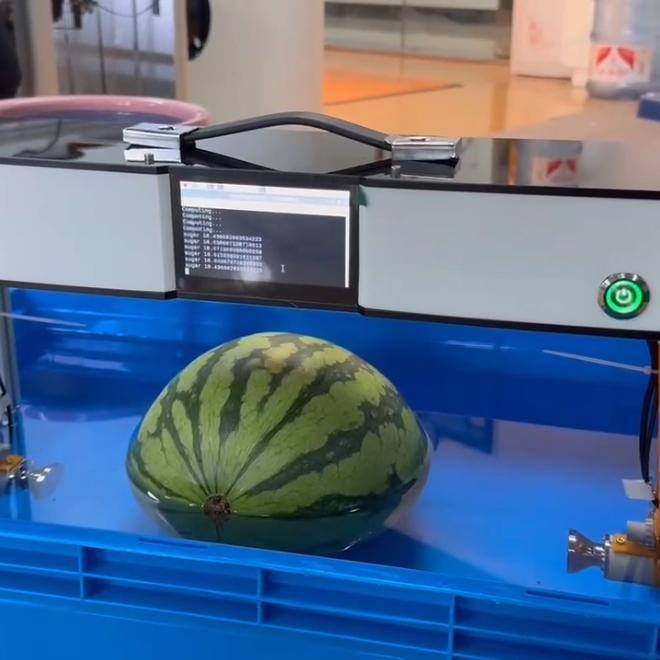

中国农业科学院果树研究所曾专门对此类传言进行实验验证:对西瓜进行模拟注射后,24小时内即出现局部腐烂,48小时后整瓜变质,无法食用。

因此,“无籽西瓜打针”不仅技术上不现实,而且在商业逻辑上也站不住脚。

无籽西瓜的营养价值与食用建议

无籽西瓜与普通西瓜在营养成分上并无本质差异,主要含有:

- 水分:高达90%以上,具有良好的解渴作用;

- 糖分:以果糖、葡萄糖为主,平均含糖量在7%-10%,口感清甜;

- 维生素C:每100克约含8毫克,有助于抗氧化;

- 番茄红素:强效抗氧化剂,含量高于番茄,有助于预防心血管疾病;

- 钾元素:有利尿作用,适合夏季消暑。

值得注意的是,无籽西瓜因无需吐籽,食用更便捷,尤其适合老人和儿童。但因其糖分较高,糖尿病患者应控制摄入量,每日建议不超过200克。

此外,选购无籽西瓜时应注意:

- 表皮光滑、纹路清晰;

- 底部黄斑明显(表示充分日照成熟);

- 敲击声音清脆带空响;

- 避免购买表面有凹陷、针孔或渗液的瓜。

如何辨别谣言?提升食品安全认知

面对“西瓜打针”这类网络传言,公众应保持理性判断。可参考以下几点:

- 查证信息来源:是否来自权威机构(如农业农村部、央视新闻、中国食品科学技术学会);

- 观察传播特征:夸大其词、配有模糊视频或未经证实的“内部爆料”多为谣言;

- 利用官方平台查询:可通过“国家食品安全风险评估中心”官网或“科普中国”平台核实。

事实上,国家对果蔬类农产品实行严格的质量抽检制度。根据2023年国家市场监管总局发布的《食用农产品监督抽检合格率通报》,西瓜类产品的农药残留、添加剂等项目合格率达99.2%,安全性整体良好。

正确认识现代农业,拒绝伪科学恐慌

无籽西瓜是现代育种科技的成果,其诞生是为了满足消费者对口感、便利性的需求。而“打针增甜”等说法,本质上是对农业生产的误解和对科技的不信任。

我国已建立完善的农产品追溯体系和质量安全标准。正规渠道销售的无籽西瓜,从种植、采收、运输到上市,均受到层层监管,不存在人为注射非法添加物的空间。

我们应鼓励科学传播,抵制未经证实的农产品谣言,共同营造健康的消费环境。

结语

“无籽西瓜打针”是一个典型的农产品谣言,缺乏科学依据和现实可行性。真正的无籽西瓜依靠先进的育种技术实现无籽化,口感甜美、营养丰富,是夏季理想的消暑水果。消费者应通过正规渠道购买,科学认识现代农业,远离虚假信息误导。

选择一颗成熟的无籽西瓜,享受自然甘甜,才是夏日最安心的滋味。