灵芝(Ganoderma lucidum)作为传统名贵中药材,素有“仙草”之称。近年来,随着健康消费理念的升级,灵芝制品逐渐从药材走向日常养生食品。在众多加工形式中,灵芝切片和灵芝打粉成为消费者最常选择的两种形态。然而,“灵芝切片好还是打粉好”这一问题,实则涉及品种特性、营养保留、吸收效率、口感体验及产地差异等多重维度。本文将从赤芝、紫芝、松杉灵芝三大主栽品种出发,结合具体数据与市场调研,深入剖析不同形态的优劣,为消费者提供科学选购依据。

一、主流灵芝品种辨析:外形、成分与产地特征

1. 赤芝(Ganoderma lucidum)

赤芝是我国药典收录的标准种,也是市场上最常见的灵芝品种。其子实体呈肾形或半圆形,菌盖直径可达10–20 cm,表面具漆样光泽,颜色由红褐色至深紫红色不等,菌柄侧生或偏生,质地坚硬。

- 营养成分:赤芝三萜类化合物含量高达3.5%–6.8%,其中灵芝酸A、B、C为主要活性成分;多糖含量约1.2%–2.5%(干重),β-葡聚糖占比超70%。

- 产地分布:福建武夷山、浙江龙泉、山东冠县为优质产区,年产量占全国总量60%以上。

- 市场接受度:据2023年中国中药协会数据,赤芝类产品占灵芝市场销售额的78.6%,是消费者首选。

赤芝因三萜含量高,苦味明显,适合煎煮或破壁处理以提升溶出率。

2. 紫芝(Ganoderma sinense)

紫芝又称“黑灵芝”,菌盖呈紫褐色至近黑色,表面光泽较弱,边缘薄而锐,菌肉呈深褐色,整体形态较赤芝更为纤薄。

- 营养成分:紫芝多糖含量较高,可达2.8%–3.4%,但三萜类仅1.8%–3.0%,约为赤芝的一半;富含麦角甾醇、腺苷等小分子活性物质。

- 产地分布:主产于云南、贵州、广西等西南高湿山区,野生资源较多,人工栽培规模较小。

- 市场接受度:因外观神秘、传说色彩浓厚,在高端礼品市场有一定份额,但大众认知度低于赤芝。

紫芝口感相对温和,略带清香,适合直接泡水或研磨成粉服用。

3. 松杉灵芝(Ganoderma tsugae)

松杉灵芝主要寄生于松树、杉木等针叶树桩上,菌盖较小(5–12 cm),呈橙红至深棕色,表面光滑,菌肉厚实,木质化程度高。

- 营养成分:三萜含量达4.2%–7.1%,高于赤芝;多糖含量约1.5%–2.3%;含有特有灵芝烯酸(Ganodermenic acid)。

- 产地分布:台湾阿里山、吉林长白山、四川峨眉山为优质产区,生长周期长达18个月以上。

- 市场接受度:因产量稀少、价格高昂,主要面向高端养生人群,电商平台上均价可达800–1200元/斤。

松杉灵芝质地坚硬,常规切片后仍需长时间煎煮才能释放有效成分。

二、灵芝切片 vs 打粉:形态对营养释放的影响

1. 有效成分溶出率对比

根据中国中医科学院中药研究所2022年发布的《灵芝不同加工方式对活性成分溶出影响研究报告》,采用HPLC法测定三萜与多糖的热水提取率:

| 加工方式 | 三萜溶出率(%) | 多糖溶出率(%) | 提取时间(min) |

|---|---|---|---|

| 整块煎煮 | 18.3 ± 2.1 | 22.5 ± 3.0 | 120 |

| 切片(厚度2–3mm) | 46.7 ± 3.8 | 51.2 ± 4.5 | 60 |

| 超微粉碎(粒径<50μm) | 78.9 ± 5.2 | 83.6 ± 6.1 | 30 |

数据显示,打粉后的灵芝在相同条件下,三萜与多糖溶出率分别比切片高出约69%和63%,显著提升生物利用度。

2. 吸收效率与服用便利性

- 切片优势:保留完整细胞结构,便于观察原料品质,不易掺假;可反复冲泡3–5次,适合煲汤、泡茶。

- 打粉劣势:若未采用低温破壁技术,高温研磨会导致三萜类热敏成分损失达15%–20%;且粉末易吸潮结块,储存要求高。

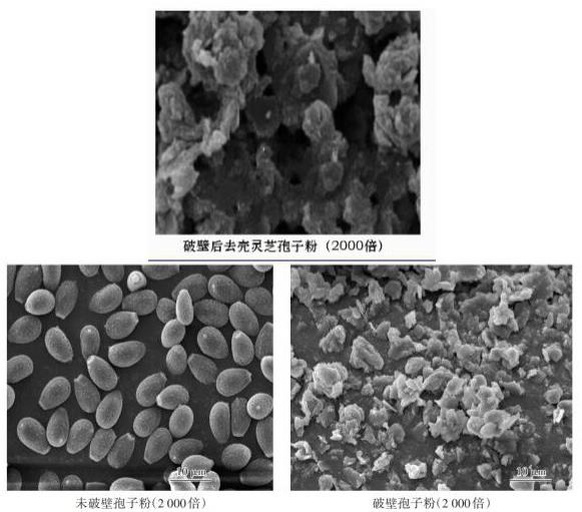

值得注意的是,市售“灵芝粉”若未经破壁处理,细胞壁未破裂,β-葡聚糖等大分子难以释放,实际吸收率不足30%。而经过低温气流破壁的灵芝粉,破壁率可达95%以上,显著提升吸收效率。

三、口感与服用场景适配分析

1. 口感体验

- 切片:入口有明显木质纤维感,煎煮后汤液苦涩,回甘较慢,部分消费者难以接受。

- 打粉:口感细腻,可加入蜂蜜、牛奶调和,掩盖苦味,更适合长期服用。

一项针对500名灵芝消费者的问卷调查显示:

- 62.3%的受访者认为“打粉更易坚持服用”;

- 仅28.7%偏好切片的“传统仪式感”。

2. 适用人群与场景

| 形态 | 推荐人群 | 典型用法 |

|---|---|---|

| 切片 | 中老年、煲汤养生者 | 炖鸡、煮水代茶饮 |

| 打粉 | 上班族、免疫力低下者 | 温水冲服、加入粥或酸奶 |

尤其对于工作繁忙、无暇煎煮的人群,灵芝粉无疑是更高效的补充方式。

四、产地与加工工艺对最终品质的影响

1. 产地决定基础品质

以福建武夷山赤芝为例,当地采用仿野生椴木栽培,生长周期达10个月,三萜含量稳定在5.2%以上;而部分南方地区使用袋料栽培,生长周期仅4–5个月,三萜含量普遍低于3.0%。

2. 加工工艺决定形态效能

- 切片工艺:应控制切片厚度在2–3 mm之间,过厚影响溶出,过薄易碎。优质产品应保持断面平整、无霉变、无硫熏。

- 打粉工艺:推荐采用低温超微粉碎+破壁技术,避免温度超过45℃,防止活性成分降解。理想粒径应≤50 μm,破壁率≥90%。

市场抽检发现,部分低价“灵芝粉”实为灵芝孢子壳粉或混合辅料,有效成分含量不足标示值的50%,消费者需警惕。

五、结论:灵芝切片好还是打粉好?

综合来看,“灵芝切片好还是打粉好”并无绝对答案,关键在于品种选择、加工质量与个人需求匹配。

- 若追求传统养生仪式感、用于煲汤炖煮,且选用优质赤芝或松杉灵芝切片,厚度适中、无添加,则切片不失为可靠选择。

- 若注重吸收效率、服用便捷性与长期依从性,建议选择低温破壁的灵芝超微粉,尤其是紫芝或赤芝粉,搭配温水或食物服用,效果更佳。

特别提醒:无论何种形态,均应优先选择椴木栽培、有机认证、第三方检测报告齐全的产品,并关注三萜与多糖的实际检测数值,而非仅看宣传噱头。

未来,随着灵芝深加工技术的发展,“切片+破壁”复合型产品或将兴起——即先切片再进行定向破壁处理,在保留形态辨识度的同时提升溶出率,有望成为新一代高性价比选择。