在日常烹饪中,食用油是不可或缺的调味品。面对超市货架上琳琅满目的植物油——玉米油、大豆油、葵花籽油,很多人不禁发问:玉米大豆葵花籽哪个油好?这三种油都来源于常见农作物,价格亲民、用途广泛,但它们在营养成分、烟点特性、适用场景和健康影响方面存在显著差异。本文将从营养学角度出发,结合权威数据,深入解析这三种油的本质区别,帮助消费者做出更科学、更健康的用油选择。

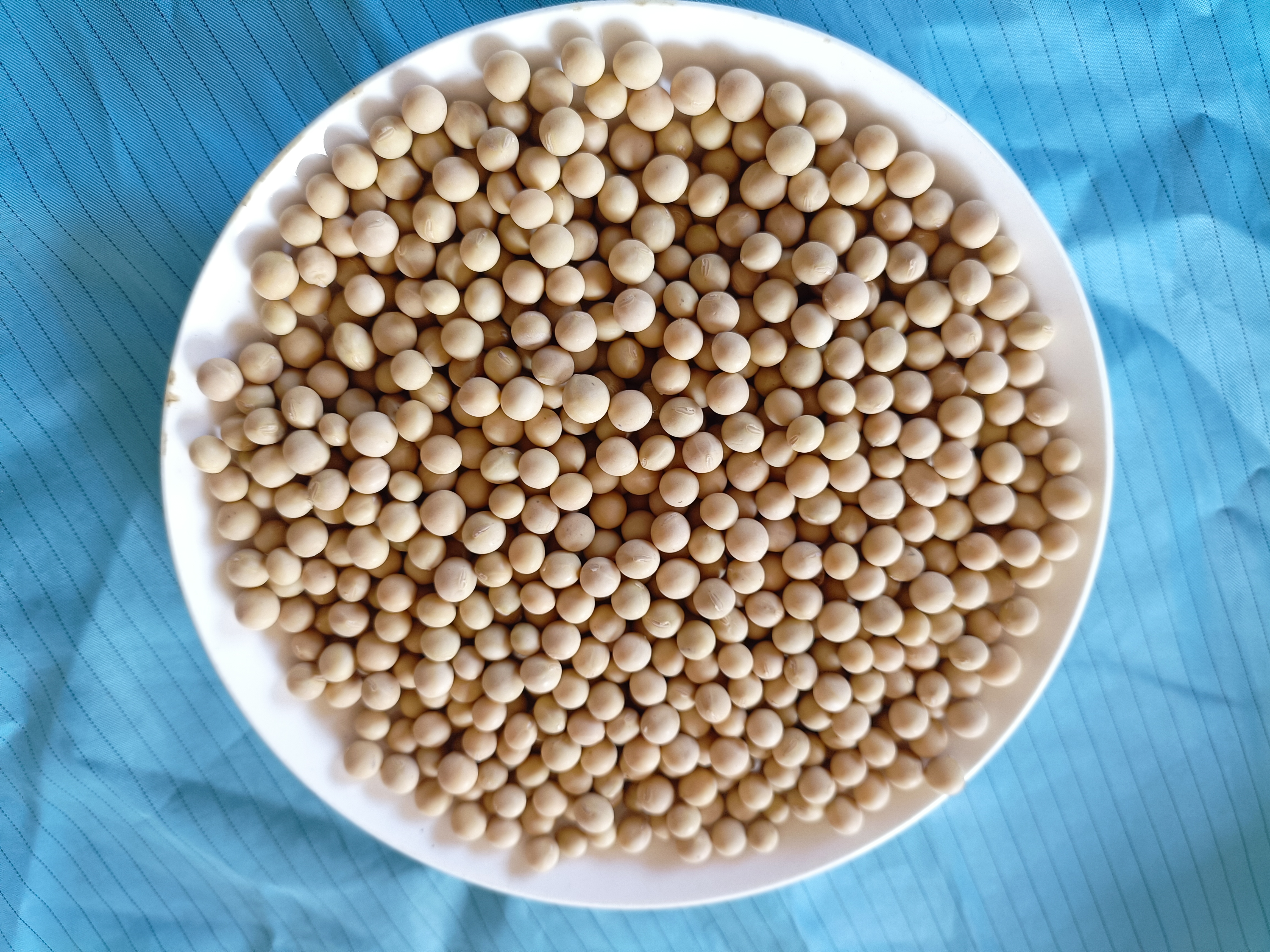

一、大豆油:富含不饱和脂肪酸的国民用油

大豆油是我国居民最常使用的植物油之一,年消费量位居前列。它由黄豆(大豆)压榨而成,色泽淡黄,气味清淡,适合多种烹饪方式。

从脂肪酸构成来看,大豆油中多不饱和脂肪酸含量高达60%以上,其中亚油酸(Omega-6)约占50%-57%,α-亚麻酸(Omega-3)约占5%-9%。这种较高的Omega-3比例在植物油中较为少见,有助于维持心血管健康,调节血脂水平。

此外,大豆油还含有丰富的维生素E和植物甾醇,具有一定的抗氧化作用。根据《中国食物成分表》标准版数据显示,每100克大豆油含维生素E约40毫克,远高于多数其他精炼植物油。

然而,由于其高含量的多不饱和脂肪酸,大豆油热稳定性较差,高温煎炸时易氧化产生有害物质,因此更适合炖煮、快炒或凉拌等中低温烹饪方式。

二、玉米油:高烟点适合煎炸,但脂肪酸结构偏单一

玉米油提取自玉米胚芽,虽然玉米本身淀粉含量高,但其胚芽富含油脂,出油率约为2%~4%。市面上常见的玉米油呈清亮金黄色,带有轻微谷物香气。

玉米油最大的优势在于其较高的烟点(约230℃),属于耐高温油类,适合煎、炸、烤等高温烹饪方式,不易冒烟分解,能较好保持食物风味。

营养方面,玉米油以单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸为主,其中亚油酸占比约55%,油酸约30%,饱和脂肪酸仅占13%左右。同时富含植物甾醇,尤其是谷固醇含量较高,研究显示每日摄入2克植物甾醇可降低LDL胆固醇(“坏胆固醇”)达10%以上。

不过,玉米油中几乎不含Omega-3脂肪酸,长期单一使用可能导致膳食中Omega-6与Omega-3比例失衡(理想比例为4:1以内),可能促进慢性炎症反应。因此建议与其他富含Omega-3的油交替使用。

三、葵花籽油:分类型选择关键,高油酸型更优

葵花籽油来自向日葵种子,分为传统型和高油酸型两种。这是消费者最容易忽视的关键点。

- 传统葵花籽油:多不饱和脂肪酸高达65%以上,主要是亚油酸,烟点较低(约225℃),热稳定性差,高温下易生成自由基,不适合频繁煎炸。

- 高油酸葵花籽油:通过育种改良,油酸含量提升至80%以上,接近橄榄油水平,烟点可达230℃以上,抗氧化能力强,更适合中式爆炒。

值得一提的是,高油酸葵花籽油近年来在功能性食品领域备受推崇。美国FDA曾批准“每天摄入一定量高油酸葵花籽油有助于降低冠心病风险”的健康声称(Qualified Health Claim),前提是替代饱和脂肪摄入。

从营养密度看,葵花籽油维生素E含量丰富(每100克约40-50mg),特别是γ-生育酚形式,具有较强抗氧化活性。

四、综合对比:玉米大豆葵花籽哪个油好?

回到核心问题:玉米大豆葵花籽哪个油好?答案并非绝对,而应基于使用场景和个人健康需求进行判断:

| 指标 | 大豆油 | 玉米油 | 葵花籽油(高油酸型) |

|---|---|---|---|

| 主要脂肪酸 | 高Omega-6+部分Omega-3 | 高Omega-6 | 高油酸(Omega-9) |

| 烟点 | ~230℃ | ~230℃ | ~230–240℃(高油酸型) |

| 抗氧化性 | 中等 | 中等 | 强(尤其高油酸型) |

| 心血管益处 | 改善血脂 | 降胆固醇 | 显著改善血脂谱 |

| 推荐用途 | 凉拌、快炒 | 煎炸、烘焙 | 爆炒、煎炸、凉拌 |

| 是否推荐长期单一使用 | 否(需搭配) | 否(注意Omega-6过量) | 是(尤其高油酸型) |

结论:

- 若追求营养均衡与Omega-3摄入,大豆油是优选,但避免高温长时间加热;

- 若经常高温煎炸,玉米油或高油酸葵花籽油更为合适;

- 若关注心血管健康与长期稳定性,高油酸葵花籽油表现最优;

- 最佳策略是轮换使用不同种类油品,实现脂肪酸互补,避免营养失衡。

五、实用选购建议

- 查看配料表与营养标签:优先选择一级压榨或物理精炼工艺,避免氢化油或添加TBHQ等防腐剂的产品;

- 认准“高油酸”标识:购买葵花籽油时,主动选择标明“High Oleic”或“高油酸”的版本;

- 控制摄入总量:无论哪种油,每日摄入量应控制在25–30克以内(约2–3汤匙);

- 避光密封保存:所有植物油均易氧化,开封后应在3个月内用完,存放于阴凉避光处。