引言:黄芩的基本认知

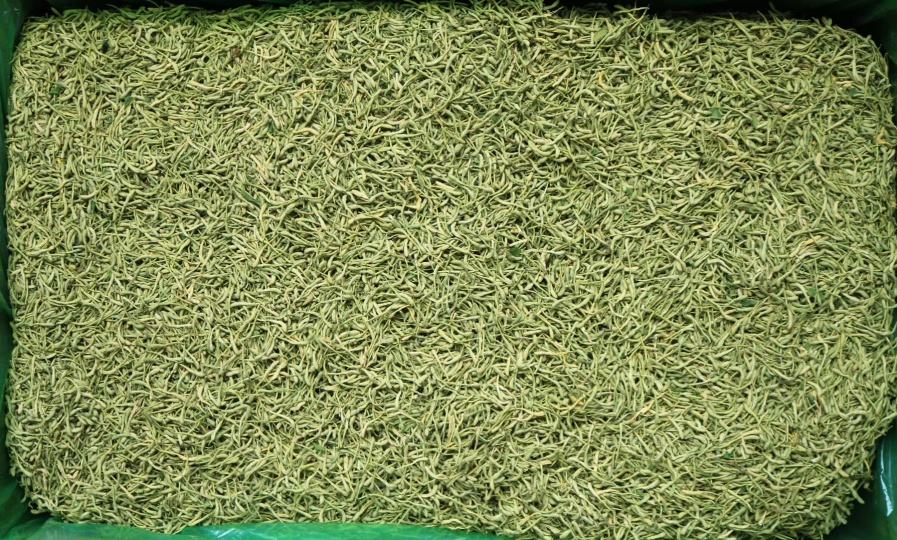

黄芩(Scutellaria baicalensis)是一种广泛应用于中医药领域的药用植物,其根部含有丰富的黄酮类化合物,具有清热解毒、抗炎、抗氧化等多种药理作用。然而,在实际储存或加工过程中,黄芩有时会出现由黄色变为绿色的现象,这种变化不仅影响外观,也可能暗示药材质量的变化。

黄芩变绿的原因分析

1. 氧化反应导致成分变化

黄芩中含有大量的黄芩苷等黄酮类化合物,这些物质在空气中长时间暴露后,容易发生氧化反应。特别是在高温高湿环境下,黄芩苷会发生结构变化,生成绿色的氧化产物,从而导致药材整体颜色变绿。

2. 酶促褐变反应

黄芩中含有的多酚氧化酶在特定条件下会被激活,催化黄酮类物质的氧化聚合反应。这种酶促反应不仅会导致颜色变化,还可能降低有效成分的含量,影响药效。

3. 储存条件不当

如果黄芩在储存过程中未做好防潮、避光措施,尤其是在潮湿环境中,极易引发霉变和化学成分的降解,进而导致变色。此外,光照尤其是紫外线照射也会加速黄芩中的化学反应,促使其变绿。

变绿对黄芩品质的影响

虽然黄芩变绿并不一定意味着完全失效,但通常表明其有效成分已发生一定程度的降解或转化。研究表明,变绿的黄芩其黄芩苷含量明显下降,抗氧化能力减弱,因此在药用价值上有所降低。对于制药企业或中药饮片加工厂而言,控制黄芩的颜色变化是保障产品质量的重要环节。

如何预防黄芩变绿

为防止黄芩变绿,建议采取以下措施:

- 密封保存:使用防潮包装,避免空气接触。

- 低温避光:储存在阴凉干燥处,避免阳光直射。

- 控制湿度:保持环境相对湿度在50%以下。

- 定期检测:通过高效液相色谱(HPLC)等方式监测黄芩苷含量变化。

结语

黄芩变绿是多种因素共同作用的结果,主要涉及氧化反应、酶促变化以及储存条件的影响。了解黄芩变绿的原因,有助于我们更好地保存和使用这一传统中药材,确保其药效稳定、安全可靠。