多宝鱼的基本特征与生活习性

多宝鱼,学名大菱鲆(Scophthalmus maximus),是一种广泛养殖于我国北方沿海地区的优质海水鱼类。因其肉质细嫩、味道鲜美而深受消费者喜爱。多宝鱼属于比目鱼的一种,身体扁平,两只眼睛位于头部同一侧,适应于海底匍匐生活。它们通常栖息在沙质或泥质海床上,依靠体色的变化来融入周围环境,实现伪装和自我保护。

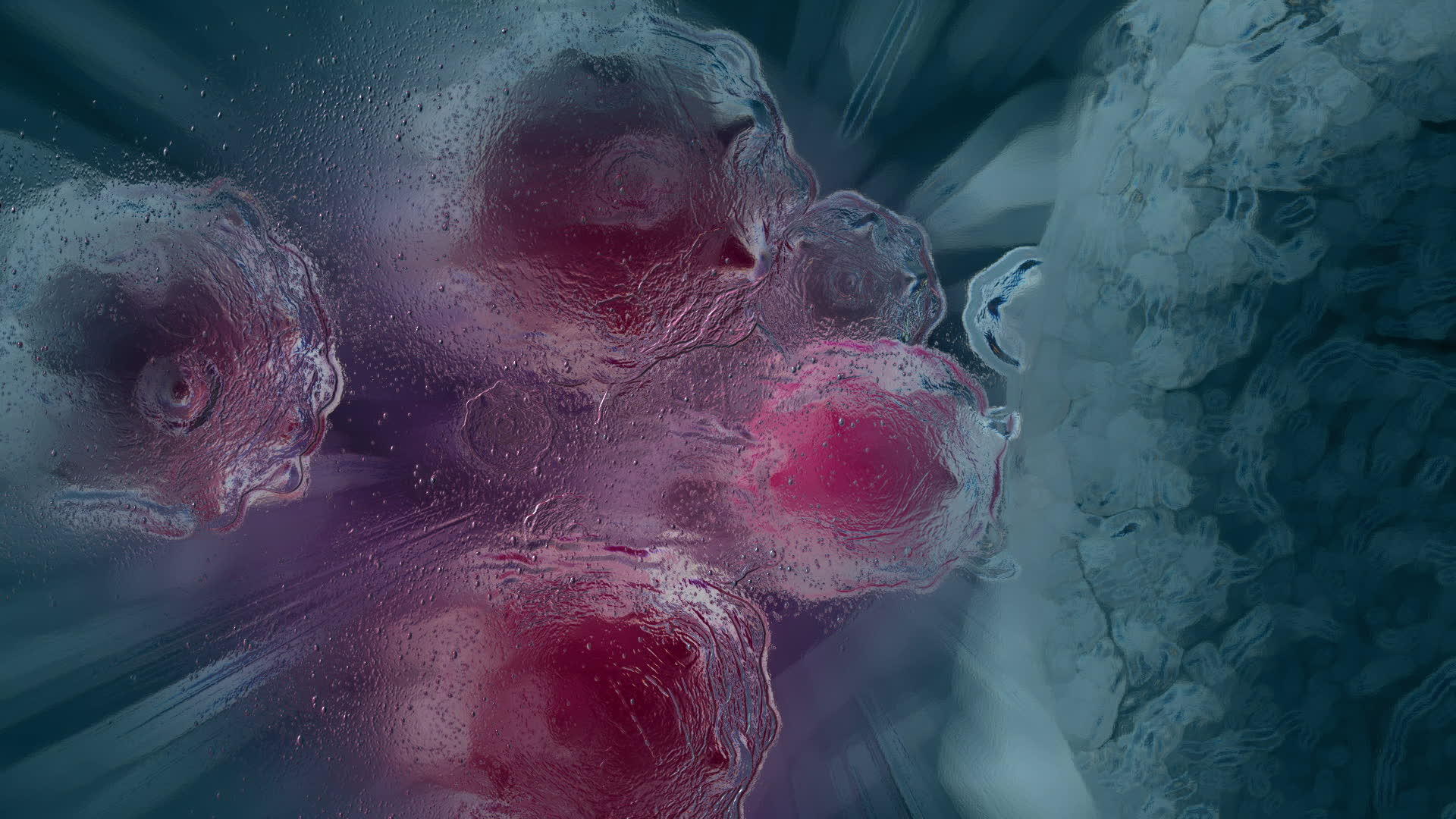

作为一种底栖鱼类,多宝鱼具有极强的环境适应能力。其皮肤中含有丰富的色素细胞,包括黑色素细胞、黄色素细胞和虹彩细胞等,这些细胞的组合与调控使其能够迅速调整体表颜色。这种变色能力不仅用于躲避天敌,也与摄食、繁殖及情绪状态密切相关。

多宝鱼为什么会变色?科学解析其生理机制

多宝鱼为什么会变色?这一现象的背后,是复杂的神经与内分泌系统协同作用的结果。当多宝鱼感知到周围环境的颜色、光照强度或背景纹理发生变化时,视觉系统会将信息传递至大脑,进而通过神经系统调控皮肤中的色素细胞扩张或收缩。

具体来说,黑色素细胞的扩散会使体色变深,而聚集则使颜色变浅;黄色素和红色素细胞的激活可产生暖色调变化;虹彩细胞则能反射光线,形成银白或蓝绿色光泽。这种多层次的色素调控机制,使得多宝鱼能够在几分钟内完成从浅色到深色、甚至局部斑纹显现的快速变色过程。

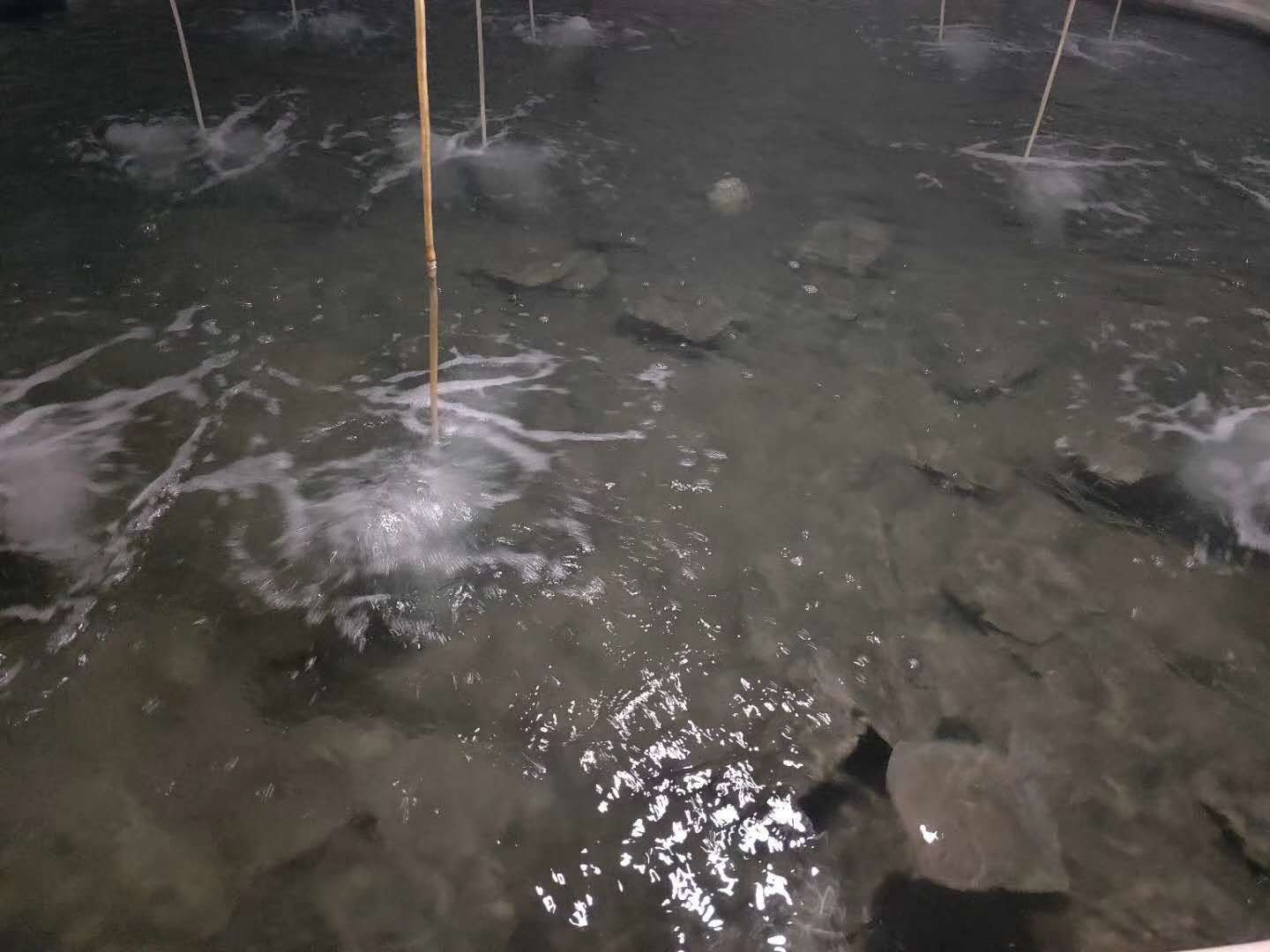

此外,研究发现,养殖环境中的水质、光照周期、底床颜色等因素都会显著影响多宝鱼的体色表现。例如,在深色底床上养殖的多宝鱼往往体色更深,而在白色或浅色池底中饲养的个体则显得更白净。这也解释了为何市场上部分养殖多宝鱼看起来“更白更干净”,而野生个体则常呈灰褐斑驳状。

养殖环境对多宝鱼变色的影响

随着多宝鱼养殖业的发展,人们逐渐意识到环境因素对其体色变化的重要影响。许多养殖户开始通过控制养殖池底部材料的颜色、调节光照强度和光谱组成,来优化多宝鱼的外观品质。比如使用白色瓷砖或浅色塑料膜铺设池底,配合冷白光源照明,可以促使多宝鱼保持明亮洁净的体色,提升市场卖相。

值得注意的是,异常的体色变化也可能反映健康问题。如长期处于高密度、低溶氧或水质恶化的环境中,多宝鱼可能出现体色发黑、局部褪色或出现白斑等症状,这往往是应激反应或疾病前兆的表现。因此,观察多宝鱼的体色变化,不仅是了解其生理特性的窗口,也是评估养殖管理水平的重要指标。

变色能力与生存策略的关系

多宝鱼的变色能力不仅是生理现象,更是进化过程中形成的生存策略。在野外,它们需要躲避鲨鱼、海豚和其他掠食性鱼类的追捕。通过精准模拟海底背景,多宝鱼能够有效降低被发现的概率。幼年时期的多宝鱼尤其依赖这种伪装能力,因为它们体型小、游泳能力弱,更容易成为猎物。

同时,变色还可能参与社交行为。一些研究表明,多宝鱼在求偶或领地争夺时,会短暂展示出更鲜明的对比色或动态斑纹,以传达特定信号。虽然这方面研究尚不充分,但已显示出鱼类行为复杂性的一面。

科学家正利用多宝鱼的变色特性开展生物仿生学研究,探索新型智能材料的设计思路。例如,模仿其色素细胞响应机制,开发可自适应变色的柔性电子皮肤,应用于军事伪装或环境监测领域。