带鱼,作为中国沿海居民餐桌上的“常客”,以其肉质细嫩、味道鲜美而深受喜爱。每逢年节,红烧带鱼、清蒸带鱼总是家家户户餐桌上不可或缺的一道硬菜。然而,随着人们对食品安全和可持续发展的关注日益增加,一个问题逐渐浮现:带鱼能养殖吗?它是深海鱼吗? 本文将围绕这两个核心问题,深入探讨带鱼的生物学特性、栖息环境以及当前的养殖可行性。

带鱼的基本特征与生活习性

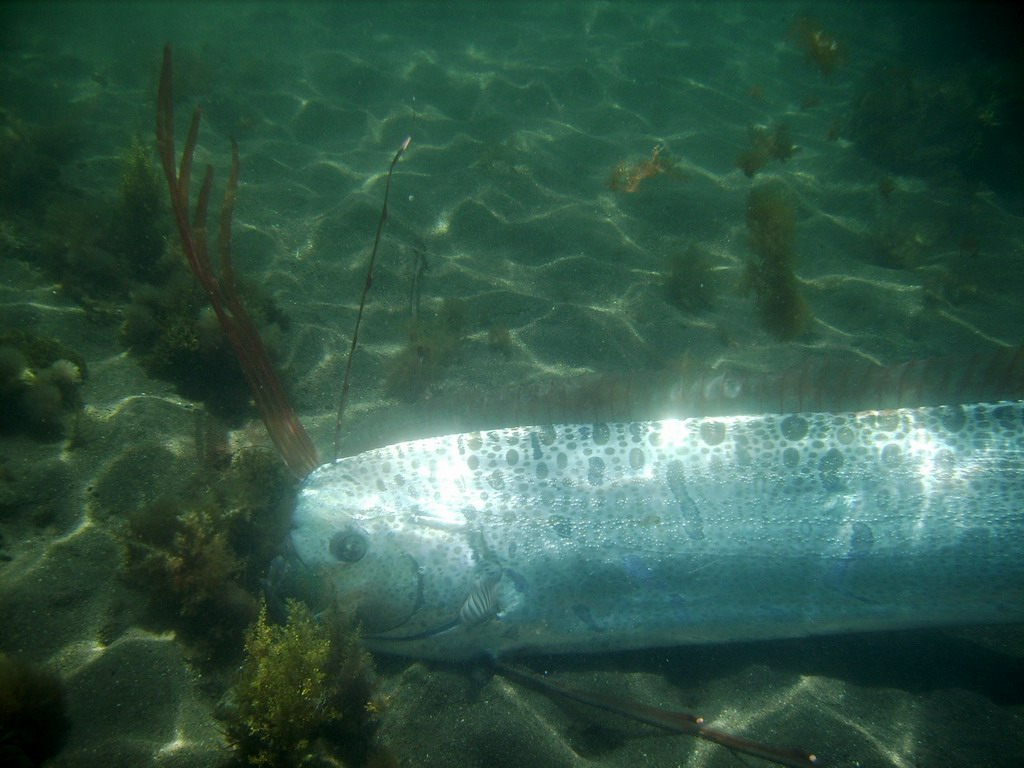

带鱼,学名Trichiurus lepturus,属于鲈形目带鱼科,是一种体形狭长如带的海洋鱼类。其身体银白闪亮,头部尖锐,口大牙利,游泳速度快,属于典型的掠食性鱼类。带鱼广泛分布于西太平洋、印度洋及大西洋的温带至热带海域,在我国黄海、东海和南海均有大量捕捞记录。

带鱼多栖息在水深50至100米的中下层水域,部分种类可下潜至200米以上,因此常被归类为近海中下层或深海性鱼类。虽然它并不生活在几千米的真正深海区域(如 abyssal zone),但由于其活动水层较深、压力较大、光线稀少,习惯上也被大众称为“深海鱼”。

带鱼是深海鱼吗?

从科学角度来说,“深海鱼”通常指生活在水深200米以下的鱼类。而带鱼的主要活动范围集中在50–150米之间,属于大陆架中下层鱼类,严格意义上不完全符合“深海鱼”的定义。但因其生活环境远离表层、常年处于低温高压状态,且捕捞方式多采用深海拖网,市场上普遍将其视为“深海鱼”之一。

此外,带鱼具有明显的昼夜垂直迁移行为——白天潜伏在较深水层,夜晚则上浮至中层水域觅食。这种习性进一步加深了其“深海属性”的印象。由于生长环境特殊,带鱼体内富含优质蛋白、不饱和脂肪酸(如DHA和EPA),营养价值高,这也是其广受欢迎的重要原因。

带鱼能养殖吗?技术难题何在?

这是许多人关心的问题:带鱼能人工养殖吗?

截至目前,大规模商业化养殖带鱼尚未实现。尽管近年来国内科研机构已开展相关研究,但带鱼的人工繁育和养殖仍面临诸多技术瓶颈。

主要原因包括:

- 生存环境要求苛刻:带鱼对水压、水流速度、溶氧量和温度极为敏感。普通养殖池难以模拟其自然栖息的深水高压环境,导致成活率极低。

- 食性凶猛且专一:带鱼为肉食性鱼类,主要以小型鱼类和头足类为食,饲料成本高,人工配合饲料研发难度大。

- 应激反应强烈:带鱼性情暴躁,易受惊扰,一旦离水或环境变化剧烈,极易死亡,运输和圈养过程中损耗极大。

- 繁殖周期复杂:带鱼的性成熟周期较长,产卵条件难以在人工环境下精准控制,苗种培育成功率极低。

目前,仅有少数科研单位如中国水产科学研究院黄海水产研究所等,在实验室条件下实现了带鱼的短暂驯养和人工授精尝试,但距离规模化育苗和养殖还有很长的路要走。

当前带鱼来源主要依赖野生捕捞

正因为无法人工养殖,市面上销售的带鱼几乎全部来自海洋捕捞。每年春秋季是带鱼渔汛期,浙江舟山、江苏吕泗、福建闽南等传统渔场都会迎来大量带鱼捕获。冷冻带鱼段、冰鲜整鱼、盐渍品等形式进入全国各地市场。

值得注意的是,过度捕捞已对野生带鱼资源造成一定压力。部分地区出现个体变小、产量波动等问题。因此,推动带鱼的人工繁育研究不仅关乎产业可持续发展,也具有生态保护意义。

未来,随着深海养殖技术和循环水系统(RAS)的进步,或许有望突破带鱼养殖的技术壁垒。例如,通过构建高压模拟舱、优化专用饲料配方、改良运输方式等手段,逐步实现小规模试养甚至商业化生产。

结语:珍惜自然资源,期待科技突破

综上所述,带鱼虽常被称为“深海鱼”,实则多生活于大陆架中下层水域;而关于“带鱼能养殖吗”这一问题,答案仍是:目前尚不能实现规模化人工养殖,仍依赖野生资源捕捞。

消费者在享受美味的同时,也应关注海洋生态平衡,选择合法合规、可持续来源的海产品。同时,我们也期待科研工作者在未来能够攻克带鱼养殖的技术难关,让这条银光闪闪的“海中丝带”不仅能出现在今天的餐桌上,也能持续游动在明天的海洋与养殖场中。