黄姜的产地溯源:自然馈赠的黄金香料

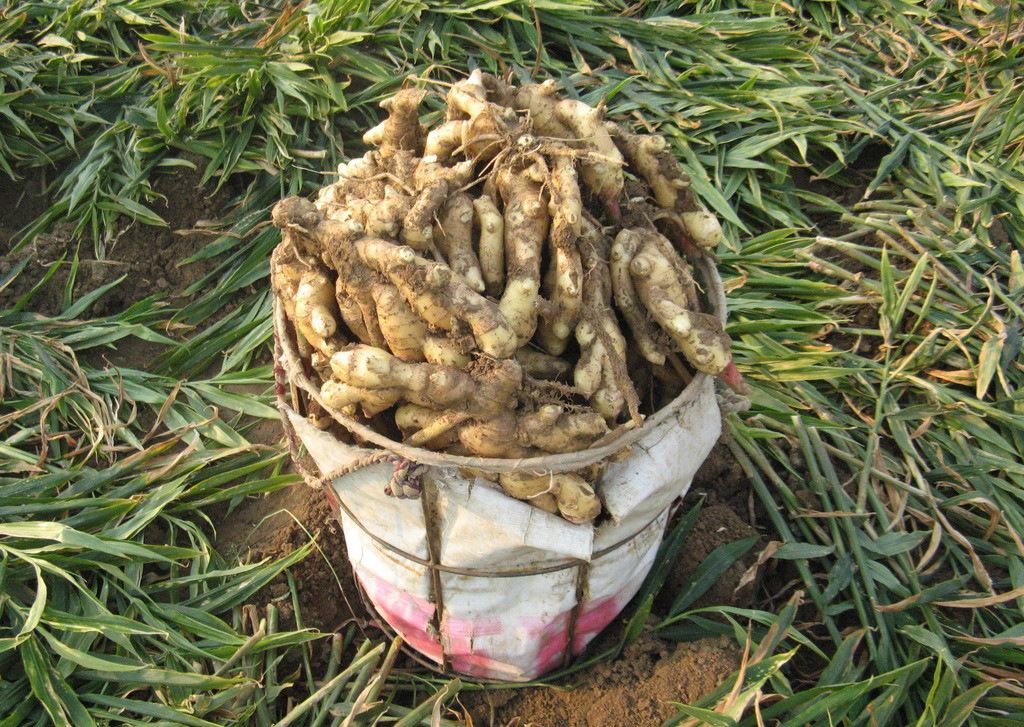

黄姜,学名姜黄(Curcuma longa),因其根茎呈深黄色而得名,是中华传统药食同源植物中的瑰宝。而“大黄姜”作为优质黄姜的一种,以其块大、色金、香气浓郁、姜黄素含量高等特点备受推崇。要真正了解大黄姜的价值,必须从其核心——黄姜的产地说起。

中国是黄姜的重要原产地之一,尤其在云南、四川、贵州、广西等西南地区,气候温暖湿润、雨量充沛、土壤疏松肥沃,为黄姜的生长提供了得天独厚的自然条件。其中,云南省文山州、红河州和德宏州已成为国内优质大黄姜的主要产区,被誉为“中国黄姜之乡”。

这些地区的海拔多在800至1500米之间,昼夜温差大,有利于姜黄素等活性成分的积累。同时,当地农民沿用传统的轮作种植方式,避免土地板结与病虫害蔓延,确保了大黄姜的天然品质。

地域差异造就品质之别

虽然黄姜在全国多地均有种植,但不同产地的气候、土壤与栽培技术直接影响其品质。例如:

- 云南产区:以文山、普洱为代表,阳光充足、红壤富含矿物质,产出的大黄姜块茎饱满、色泽鲜亮、姜黄素含量普遍高于国家标准,是中药材和调味品市场的首选。

- 四川产区:主要集中在凉山、攀枝花一带,因地处高原边缘,紫外线强,有助于提升黄姜的抗氧化成分,但产量相对较低。

- 广西产区:以百色、河池为主,气候湿热,生长期短,适合早熟品种,但储存期较短,多用于本地消费或初级加工。

由此可见,黄姜的产地不仅是地理标签,更是品质背书。消费者在选购大黄姜时,越来越关注产品包装上的原产地信息,这也推动了各地建立地理标志保护制度,如“文山黄姜”已申请国家地理标志认证。

此外,近年来随着有机农业的发展,部分产区开始推行无公害种植标准,采用生物防治、农家肥替代化肥等方式,进一步提升了大黄姜的安全性与市场竞争力。

从田间到餐桌:黄姜产地的产业链升级

优质的黄姜的产地不仅意味着良好的自然禀赋,更体现在完整的产业链支撑上。以云南为例,当地政府联合企业建立了“种植—初加工—精深加工—品牌销售”的一体化模式。

农户负责标准化种植,合作社统一收购后进行清洗、切片、烘干等初加工;大型加工企业则提取姜黄素、制作姜粉、开发保健品及日化产品,延伸价值链。一些电商平台也深入产地直采,减少中间环节,让消费者以更实惠的价格买到正宗大黄姜。

与此同时,科研机构也在持续选育高产、高姜黄素含量的新品种,结合现代冷链仓储技术,解决了黄姜易腐难储的问题,使偏远山区的优质资源得以走向全国乃至海外市场。

如何辨别真正的优质大黄姜?

面对市场上琳琅满目的黄姜产品,消费者应学会通过以下几个维度判断其优劣:

- 看产地标识:优先选择标注明确产地的产品,如“云南文山产大黄姜”,可追溯性强。

- 观外形色泽:优质大黄姜块大均匀,表皮光滑微皱,断面呈金黄色,油润有光泽。

- 闻气味:具有浓郁辛香,无霉味或化学异味。

- 尝口感:入口辛辣回甘,咀嚼后留香持久。

建议购买整根干燥黄姜自行研磨使用,避免市售姜粉掺杂滑石粉或其他填充物。若用于养生保健,可搭配黑胡椒食用,有助于提高姜黄素的吸收率。

结语

从山野田间到厨房药柜,大黄姜承载着千年的健康智慧。而这一切的起点,正是那片孕育它的土地——黄姜的产地。选择来自核心产区的优质大黄姜,不仅是对风味的追求,更是对生活品质的守护。未来,随着产地品牌化、种植科学化、产品多元化的推进,大黄姜必将焕发出更加璀璨的光芒。