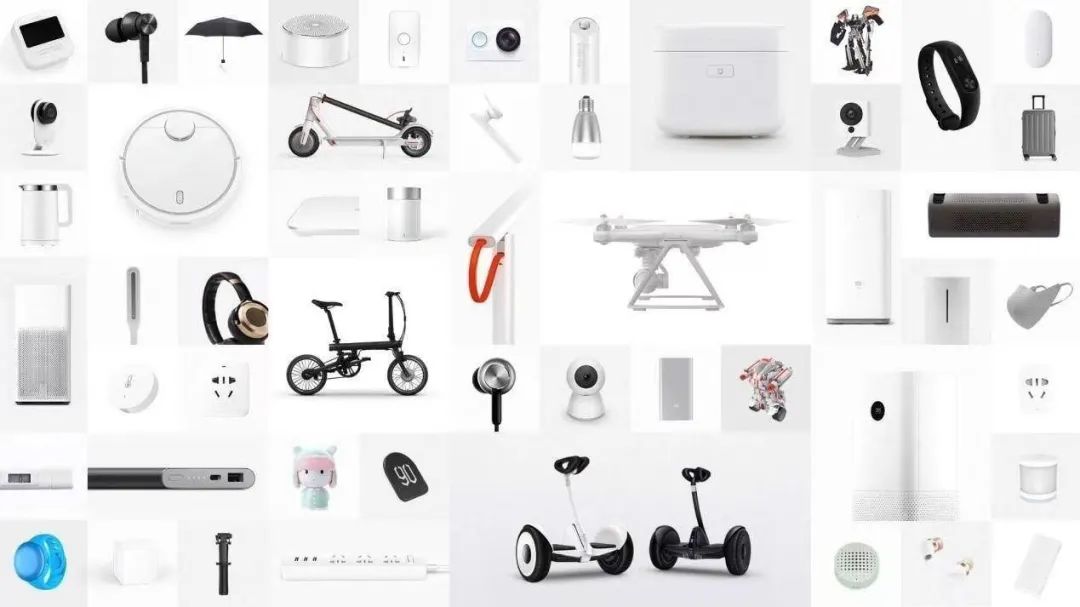

在近年来,随着小米生态链产品的不断扩展,越来越多的智能穿戴设备走入大众视野。其中,“小米珠”这一概念逐渐被用户所熟知——它并非传统意义上的珠宝,而是指小米旗下某些可穿戴设备中的核心模组或装饰性元素,比如智能手环、手表上的圆形交互模块,也被部分网友戏称为“小米珠”。那么问题来了:小米珠是越小越贵吗?本文将从技术、设计与市场定位等多个角度,深入探讨这一话题。

什么是“小米珠”?

“小米珠”并不是一个官方术语,而是网络上对小米智能穿戴产品中圆形主控模块的一种形象化称呼。例如在小米手环系列中,那个可以拆卸的圆形“屏幕核心”,集成了传感器、处理器和电池管理单元,因其小巧精致,形似一颗圆润的珠子,因而得名“小米珠”。

这个模块承担着设备的核心功能,包括心率监测、运动追踪、消息提醒等,是整个设备的“大脑”。因此,尽管体积微小,其内部集成的技术却十分复杂。

小米珠是越小越贵吗?尺寸与成本的关系

回到核心问题:小米珠是越小越贵吗?直观来看,许多人会认为“越小越精密,自然越贵”,但实际情况更为复杂。

从制造角度来看,小型化确实带来了更高的技术挑战。更小的空间意味着需要更高密度的元器件布局、更先进的封装工艺(如SiP系统级封装)以及更严格的散热与功耗控制。这些都会增加研发和生产成本。例如,小米手环8 Pro相比前代进一步缩小了边框,提升了屏占比,虽然“珠体”视觉上更小,但内部搭载了更强的处理器和更多传感器,整体成本反而上升。

然而,并不能简单得出“越小越贵”的结论。价格更多由功能配置、材料用料、品牌定位决定。例如,一款主打基础功能的小米手环,即使“珠”很小,售价也不会高于一款功能全面、支持GPS、血氧检测的高端型号,哪怕后者的模块体积更大。

技术迭代推动微型化,但价格受综合因素影响

近年来,小米在可穿戴设备上的研发投入持续加大。以小米Watch系列为例,其采用的高通或自研芯片不断向小型化、低功耗演进,使得“小米珠”能够在更小体积内实现更强性能。这种微型化趋势确实是技术进步的体现,但也伴随着成本上升。

不过,小米一贯坚持“性价比”策略,在规模化生产和供应链整合方面具有优势。这意味着即便技术更先进、模块更小巧,终端产品价格依然能保持亲民。因此,“小米珠是越小越贵吗”这个问题的答案并非绝对——小型化可能带来成本上升,但不直接等于终端售价更高。

用户体验才是定价关键

归根结底,消费者购买的不是“珠子”的大小,而是其带来的功能与体验。小米在设计“小米珠”时,始终围绕用户体验优化:更小的体积意味着更轻盈的佩戴感,更大的屏幕占比提升交互效率,而内部不断增强的健康监测能力则满足了日常健康管理需求。

因此,与其关注“小米珠是越小越贵吗”,不如关注其背后的技术含量与实际价值。未来,随着柔性电子、微型电池等技术的发展,“小米珠”可能会变得更小、更智能,但小米的定价逻辑仍将坚持以用户为中心,而非单纯追求极致微型化。

结语

综上所述,“小米珠是越小越贵吗”这一问题并没有简单的答案。小型化确实是技术进步的方向之一,但它只是影响成本的因素之一。真正决定价格的,是功能、性能、材料与品牌战略的综合体现。作为消费者,我们更应关注产品的实际表现,而非仅凭外观大小判断价值。

未来,随着小米在IoT生态的持续深耕,“小米珠”或许将不再局限于手环或手表,而是融入更多形态的智能设备中,成为连接人与科技的“智慧之眼”。