好山好水养好鱼——福建省三明市山区渔业转型升级侧记

有着“中国绿都”之称的三明市,地处福建西北部,森林覆盖率高达77.12%。作为闽江源头,三明境内水系发达,集雨面积50平方公里以上的河流达167条。

好山好水养好鱼。近年来,三明市加快实施“绿色发展、科技驱动、改革兴渔”三大工程,有效地推进了山区渔业转型升级。2024年,三明市渔业产业总产值突破40亿元大关,渔民可支配收入26631元,增幅7.3%,位居福建省第二位。

清溪环绕,碧水洄流。清流县是福建省淡水鱼养殖的核心区域,里田乡的“闽鲈壹号”引进RAS工厂化循环水养殖系统,使用在线水质监测、智能控温、液氧增氧等设备,年育苗3000多万尾,基本实现零排放。

山区渔业的核心竞争力在于“生态优势”,在推进渔业转型升级中,三明市始终坚持“保护优先、绿色养殖”,将生态价值转化为产业优势。

为严守生态发展红线,三明市划定了禁养区、限养区,禁止在饮用水源地、生态敏感区开展高密度养殖。同时,在全市广泛应用与创新工厂化循环水养殖技术,严管排放保护生态。

雨量充沛的三明有尤溪、金溪等几百条溪流,有安砂、街面等多座大型水库,还有耕地246万亩,是福建省水稻主产区。为用足用好用活这些得天独厚的资源,三明积极开展水产绿色健康养殖技术“五大行动”,推广“池塘健康养殖与循环水养殖”“稻莲渔(蛙、蟹、螺)生态综合种养”等养殖模式近10万亩,每亩综合收益较单纯种植水稻提高800-1200元,实现生态与经济的协同发展。

保护特色种质资源是山区渔业升级的基础,三明市强化保护区巡护工作,对一切破坏活动零容忍,严肃查处涉渔项目违规建设、非法捕捞和破坏水产种质资源行为。利用现代化手段,加强了罗口溪黄尾密鲴“国家级水产种质资源保护区”19种国家重点保护经济鱼类种质资源的监测与调查。

“年育水花数量3000多万尾,苗种畅销福建省内外,并带动周边渔民开展马口鱼养殖,市价高达30元/斤。”在选派专家指导帮助下,沙县闽虬农业发展公司的马口鱼人工繁育前景看好。

“地理位置偏、技术普及难。”针对山区渔业发展面临的痛点、难点。三明市通过优化渔业技术服务等措施打破“低产、低效、高风险”瓶颈,把山区好鱼养出了高品质。

推动技术推广、疫病防控等服务下沉,三明在全市范围内设置了病害测报点18个,监测面积202公顷。建立“线上咨询+线下指导”便捷服务体系,线上第一时间提供技术服务,线下深入养殖一线开展“点对点”技术指导,针对养殖过程中出现的病虫害问题,及时提供防治方案,推广绿色环保渔药使用技术,降低渔民生产风险。

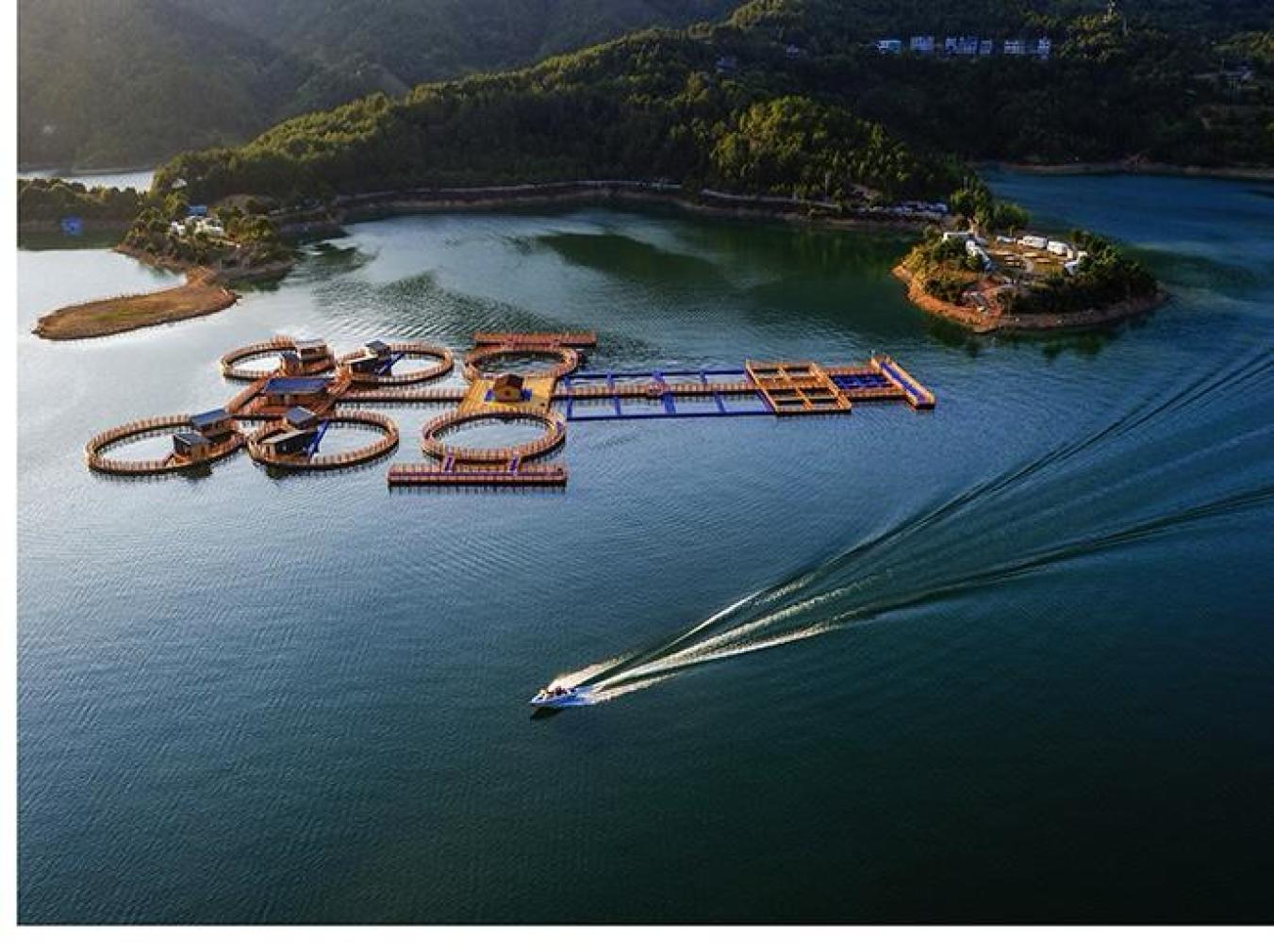

数字化是现代农业产业的发展方向,借力数字化提升渔业产业发展质量,三明打造了集苗种繁育、绿色养殖、数字渔业、精深加工、质量安全、产业链打造、信息化管理于一体的全产业链。永安市的“数字渔仓”项目投资3.3亿元,建设15套数字低碳智能化渔仓、一条水产品精深加工生产线,可年产优质水产品2000吨,实现“种业提效、养殖提质、设施提量、安全提标、数字赋能、机制富民”。

此外,针对渔民“想创新却缺技术”的现实需求,三明市强化“产学研用”合作机制,将渔业技术研发与市场需求对接,创新发展水产种业。

“吸纳农户2100余户,村集体收入多点开花,达到50多万元。”建宁县均口镇官常村联合周边13个村成立行云流水农业专业合作社,统一生产、管理、销售稻花鱼,这一“支部定方向、合作社拓市场、农户管生产”的生产方式,取得了良好的经济效益。

聚焦体制机制、生产模式、资源管理等关键环节,三明市细化一系列改革措施,推动了山区渔业高质量发展,让“好鱼”卖出“好价格”。

在经营模式改革方面,三明市推动养殖权规范流转,允许养殖水面在符合规划的前提下有序流转,鼓励合作社、企业等新型经营主体适度规模经营,解决散户养殖“小、散、乱”导致的技术落后、污染难控问题。

在质量监管改革方面,建立全链条追溯制度,从苗种、饲料、养殖到加工、销售,推行“一品一码”溯源,通过数据化赋能与严格执法,实现水产品质量安全“源头可溯、风险可控、责任可究”。截至目前,已有323家完成“一品一码”赋码备案,赋码企业占正常营业企业总数的97.88%,接近全覆盖;累计生成溯源码26781枚,涵盖鳗鱼、草鱼等主要养殖品种,为全链条追溯提供了数据支撑。

在品牌延伸改革方面,将优质特色水产品纳入“绿都明品”区域公用品牌建设,开展“福品福递”等助农项目,为渔业产品运输开辟绿色通道。全市共有水产省级龙头企业4家,国家地理标志保护产品2个,省级名牌农产品、著名商标、十大渔业品牌及有机鱼品牌14个。一个具有高度辨识度的区域渔业品牌矩阵与产业集群初具雏形。