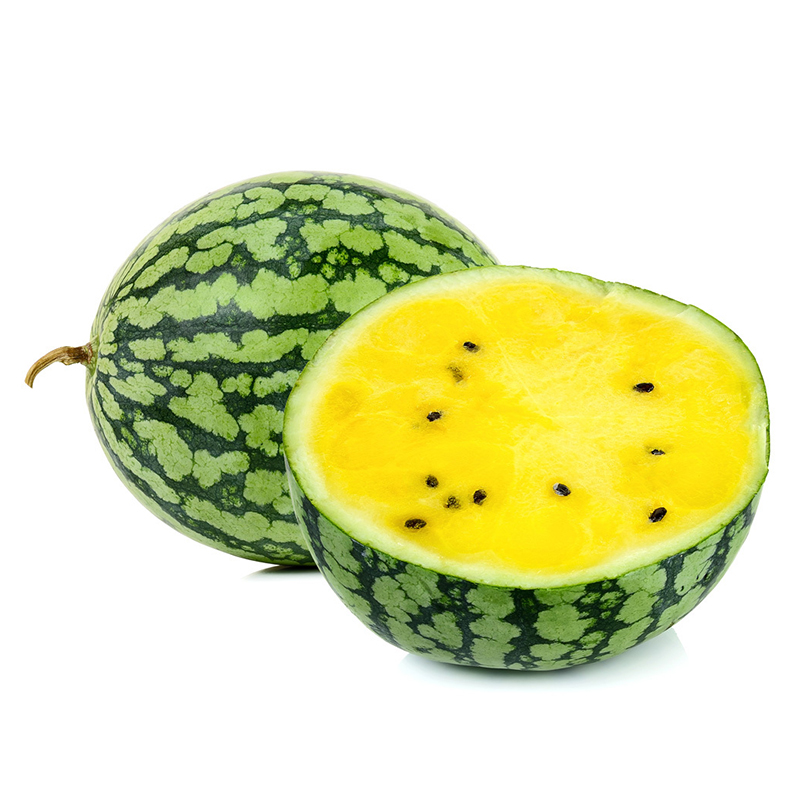

白瓤西瓜:被误解的“不红的西瓜”

提到西瓜,人们脑海中浮现的往往是鲜红多汁的果肉。然而,在田间地头或市场角落,偶尔也能见到一种果肉呈白色或淡黄色的西瓜——它们常被称为“不红的西瓜”。这类西瓜并非变质或未成熟,而是一类特定品种或生长异常下的产物。其中最常见的农产品品类是普通栽培西瓜(Citrullus lanatus)中的白籽瓜类型或未充分成熟的无籽西瓜。

这些“不红的西瓜”在消费者中常被误认为是“打药瓜”“催熟瓜”或“转基因瓜”,其实绝大多数情况下,它们只是因品种特性、授粉不良、光照不足或采收过早导致番茄红素合成受阻的结果。科学上,西瓜果肉颜色主要由类胡萝卜素决定:红色来自番茄红素,黄色来自叶黄素和ζ-胡萝卜素,而白色则意味着这些色素含量极低。

营养价值解析:不红的西瓜≠没营养

尽管缺乏诱人的红色,但“不红的西瓜”仍具备基础营养价值。根据美国农业部(USDA)食品数据库及中国食物成分表标准版第6版的数据分析:

- 水分含量:高达90%以上,与红瓤西瓜相当,具有良好的补水作用;

- 碳水化合物:约为7.5g/100g,略低于成熟红瓤瓜(8–10g),甜度稍弱;

- 维生素C:约8.1mg/100g,接近红瓤西瓜水平(8.5mg),有助于抗氧化;

- 钾元素:约110mg/100g,对维持电解质平衡有益;

- 番茄红素:显著偏低,仅为0.5–1.2mg/100g(红瓤可达4–15mg),这是其最大营养差异。

值得注意的是,部分白瓤西瓜(如某些地方品种“三白西瓜”)富含瓜氨酸(L-citrulline),这种非必需氨基酸可在体内转化为精氨酸,有助于促进一氧化氮生成,潜在支持血管健康。研究显示,瓜氨酸浓度在瓜皮附近最高,因此靠近果皮的白色部分反而更具功能性价值。

此外,“不红的西瓜”糖分较低,升糖指数(GI值)约为72,略低于高甜红瓤瓜(GI 76–80),更适合需要控制血糖波动的人群适量食用。

食用建议与安全提示

面对“不红的西瓜”,消费者不必恐慌,但需理性判断来源与品质:

- 确认是否为正常品种:例如河北邢台等地种植的“三白西瓜”(白皮、白瓤、白籽),属于传统地方品种,风味清甜,可放心食用;

- 避免食用发育严重异常的果实:若整颗西瓜果肉苍白、质地软烂、气味发酸,则可能是授粉失败或病害所致,不宜食用;

- 优先选择成熟采摘产品:农户应确保西瓜在田间充分发育后再采收,避免因提前上市造成“不红”现象;

- 合理搭配摄入:虽不具备番茄红素优势,但仍可作为夏季解暑水果之一,尤其适合儿童、老人及糖尿病前期人群少量食用。

烹饪方面,白瓤西瓜可用于制作凉拌菜(如西瓜白肉拌黄瓜)、榨汁(混合胡萝卜提升色泽)或腌渍成酱菜,拓展其食用场景。

科学认知破除误区

近年来,“不红的西瓜=使用膨大剂”的谣言屡见网络。事实上,国家农业农村部明确指出:西瓜瓤色变化主要取决于遗传基因表达和环境因素,而非激素使用直接导致。膨大剂(如氯吡脲)主要用于提高坐果率和果实大小,不会改变色素合成路径。

中国农业科学院郑州果树研究所研究表明,影响番茄红素积累的关键因素包括:

- 昼夜温差(>10℃利于色素形成)

- 光照强度(日均光照需达6小时以上)

- 成熟度(采收前一周为色素快速积累期)

因此,“不红的西瓜”更可能是管理不当或气候异常的结果,而非食品安全问题。

对于生产者而言,可通过选用优质种源(如‘京欣’系列、‘美都’等稳定红瓤品种)、加强肥水调控(增施钾肥)、推迟采收时间等方式减少“不红”现象发生。