川贝母的植物来源与营养特性

川贝母(Fritillaria cirrhosa D. Don)是百合科贝母属的一种多年生草本植物,主产于四川、云南、青海、甘肃等高海拔冷凉山区,属于传统道地中药材之一。其干燥鳞茎入药,味甘、微苦,性微寒,归肺、心经,具有清热润肺、化痰止咳、散结消痈的功效。

在农产品分类中,川贝母属于“药用植物类农产品”,因其生长周期长(通常3-5年采挖)、对生态环境要求高(海拔2500-4500米、冷凉湿润、排水良好),产量稀少,素有“黄金药材”之称。现代营养与药学研究表明,川贝母主要活性成分为甾体生物碱,如西贝母碱(Cephalisine)、川贝碱(Peimine)、贝母辛(Peiminosine)等,这些成分赋予其显著的镇咳、抗炎、抗菌及免疫调节作用。

值得注意的是,川贝母不同于普通食材,不能作为日常饮食大量食用,而是应在中医辨证指导下合理使用,尤其适用于阴虚燥咳、久咳痰少等症。

“散结”在中医中的含义与川贝母的作用机制

“散结”是中医术语,指通过药物或调理手段消除体内因气滞、痰凝、血瘀等原因形成的病理产物积聚,如瘰疬(淋巴结核)、乳癖(乳腺增生)、痰核、瘿瘤(甲状腺肿)等。所谓“结”,多为有形之邪,常与“痰”密切相关——中医认为“痰凝则成核,气滞则成块”。

那么,川贝母可以散结吗?答案是:可以,但需辨证使用。

根据《本草纲目》记载:“贝母能散心胸郁结之气,消痰解郁。”《本草备要》亦言:“贝母泻心火,散肺郁,治烦热咳嗽,咯痰带血,瘰疬痰核。”其中所提“痰核”、“瘰疬”正是典型的“结”类病症。

现代药理研究进一步证实,川贝母中的总生物碱具有抑制炎症因子释放、调节免疫细胞活性、减轻组织纤维化的作用。动物实验表明,川贝提取物可缩小由结核菌诱发的淋巴结肿大模型中的结节体积,并减少胶原沉积,提示其具备一定的“软坚散结”潜力。

然而必须强调:川贝母的“散结”作用主要体现在痰热互结型的病症中,例如慢性淋巴结炎、乳腺增生伴有痰湿表现者,而非所有类型的“结节”都适用。对于寒痰、阳虚体质或无痰湿基础的结节(如良性肿瘤、囊肿等),盲目使用反而可能伤阳助寒,适得其反。

食养应用:川贝母如何科学用于调养?

虽然川贝母不属于常规食材,但在民间和中医食疗体系中,常以“药食同源”的方式少量配伍入膳,用于辅助调理呼吸系统疾病及部分痰湿型结节问题。

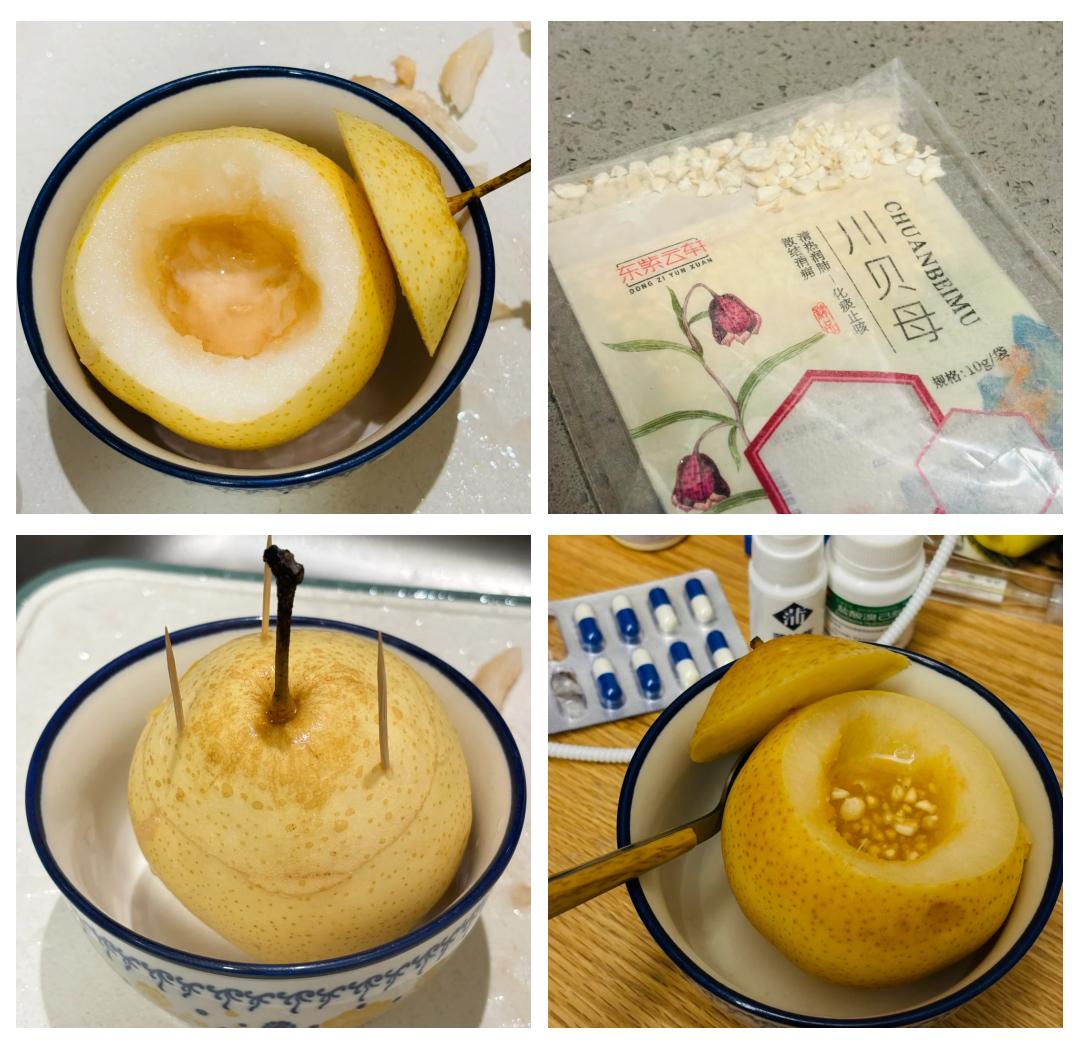

最常见的食用方法是川贝炖雪梨:

- 材料:川贝母粉3克(约1克研磨成粉)、雪梨1个、冰糖适量。

- 做法:雪梨顶部切开,挖去核心,加入川贝粉与冰糖,加盖隔水炖煮1小时。

- 功效:润肺止咳、清热化痰,适合干咳少痰、咽喉干燥者。

此方虽广为人知,但需注意:

- 不建议长期服用,连续使用不超过7天;

- 脾胃虚寒、腹泻者禁用,因川贝性寒易伤脾阳;

- 孕妇慎用,应在医师指导下使用;

- 不可替代正规医疗,若发现颈部、乳腺或其他部位有明确结节,应先经超声、病理等检查明确性质。

此外,在一些地方性食疗方中,川贝母还与夏枯草、浙贝母、玄参等搭配,组成“消瘰丸”类加减方,用于辅助治疗轻度甲状腺结节或慢性淋巴结炎,但此类组合用药更需专业中医辨证指导。

使用川贝母的注意事项与选购建议

由于野生川贝母资源日益稀缺,国家已将其列入重点保护野生植物名录,市场上流通的多为人工栽培品或替代品种(如甘肃贝母、梭砂贝母)。消费者在选购时应注意以下几点:

正品特征:优质川贝母呈类圆锥形或近球形,高0.3~0.8cm,直径0.3~0.9cm,表面类白色或浅棕黄色,外层两枚鳞叶大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,俗称“怀中抱月”;顶端闭合,底部平或微凹入,质硬而脆,断面白色富粉性。

常见伪品:平贝母、浙贝母个头较大、味道较苦烈,不宜混淆使用;土贝母、山慈菇等外形相似但无川贝功效,甚至有毒。

用量控制:一般入煎剂用量为3~9克,研末冲服1~2克即可,过量可能导致恶心、呕吐、心悸等不良反应。

禁忌人群:寒痰咳嗽(痰白清稀)、脾胃虚寒、便溏者忌用;不宜与乌头类药材同用(中药“十八反”禁忌)。

因此,回答“川贝母可以散结吗”这一问题,必须建立在辨证论治的基础上——它确有化痰散结之功,但仅适用于特定体质与病机类型,绝非万能“消结”神药。

结语

综上所述,川贝母可以散结,其作用机制源于其清热化痰、润肺止咳、软坚散结的传统功效,并得到现代药理研究的支持。然而,这种“散结”能力主要针对痰热互结型的病理状态,如慢性淋巴结炎、乳腺增生伴痰火征象等,并不适合所有类型的结节性疾病。

作为高价值药用农产品,川贝母的应用应遵循“辨证施治、因人制宜”的原则,避免滥用或误用。在日常保健中,可通过川贝炖雪梨等方式短期调理燥咳症状,但对于明确存在的结节问题,仍应以医学检查为基础,结合专业医生建议进行综合干预。