一、老姜炒糯米的传统由来与健康价值

老姜炒糯米是一道流传于南方农村地区的传统食疗佳品,尤其在产后调理、冬季进补和脾胃虚寒者饮食调养中备受推崇。这道看似简单的家常菜,实则蕴含深厚的中医食养智慧。其核心食材——老姜与糯米,搭配得当,不仅能提升食欲,更有显著的温中散寒、健脾益气、活血通络等功效。

“老姜”作为药食同源的代表,性温味辛,能发汗解表、温肺止咳、温经止痛;而糯米则甘温入脾肺经,具有补中益气、健脾养胃的作用。两者结合,特别适合手脚冰凉、体寒怕冷、女性经期不适及脾胃虚弱的人群食用。

近年来,“老姜炒糯米的功效”逐渐成为健康饮食搜索热词,不仅因其制作简单、原料天然,更因其在日常饮食中实现“食补胜于药补”的理念。

二、食材选择与处理:决定功效的关键第一步

要真正发挥老姜炒糯米的功效,必须从源头把控食材品质。

主料:

- 老姜 150g:务必选用质地坚实、纤维粗壮、辛辣味浓的老姜(非嫩姜)。老姜中的姜辣素和挥发油含量更高,驱寒效果更强。

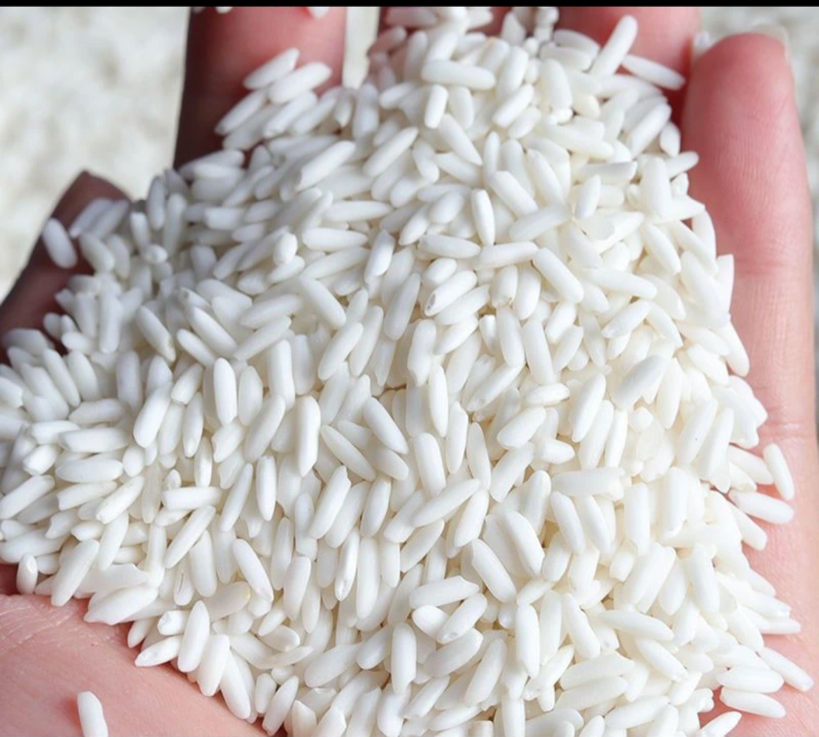

- 圆粒糯米 200g:建议使用未经精加工的有机圆糯米,黏性强、营养保留完整。提前浸泡是关键。

辅料:

- 食用油:推荐山茶油或花生油30ml,耐高温且香气浓郁。

- 盐:3g(可根据口味微调)

- 可选添加:红枣6颗(去核切碎)、黑芝麻10g,增强补血养颜效果。

处理要点:

- 糯米需提前用清水浸泡4小时以上(夏季可冷藏浸泡),使其充分吸水软化,避免炒制时夹生。

- 老姜去皮后切成细丝或薄片,越细越易释放姜汁与有效成分。可用擦丝器辅助,但手工切更能控制厚度均匀。

三、炒制步骤详解:火候与顺序决定成败

正确的炒制流程不仅能激发香气,更能最大化保留老姜的有效成分和糯米的营养价值。

步骤1:沥干糯米,防止溅油

将泡好的糯米倒入滤网中,彻底沥干水分(可用厨房纸轻压吸水)。湿糯米下锅极易溅油,影响操作安全,也导致受热不均。

步骤2:冷锅冷油煸姜

- 锅具选择:建议使用厚底铁锅或砂锅,蓄热均匀。

- 开中小火,倒入食用油后立即放入老姜丝,冷油下姜慢慢煸炒。

- 持续翻动约5分钟,直至姜丝边缘微卷、呈金黄色,并散发出浓郁姜香。

✅ 关键诀窍1:冷油煸姜能充分萃取出姜中的姜烯酚和姜辣素,比热油快炒更能释放药效,同时避免焦糊产生苦味。

步骤3:加入糯米,文火慢炒

- 将沥干的糯米倒入锅中,与姜丝混合。

- 转最小火,持续翻炒20~25分钟,期间不断搅拌,防止粘锅。

- 观察状态:糯米逐渐由白转微黄,颗粒分明、略带焦香,口感酥松而不硬。

✅ 关键诀窍2:全程保持文火!大火会导致外焦内生,且破坏糯米中的B族维生素。慢炒能让热量深入渗透,激活糯米的“温补”属性。

步骤4:调味收尾,增香提味

- 加入盐调味,若加红枣碎或黑芝麻,此时一同拌入。

- 继续翻炒2分钟至香味融合即可关火。

成品色泽金黄微褐,姜香扑鼻,米粒酥脆中带糯,入口回甘。

四、食用方法与最佳搭配建议

食用时间推荐:

- 早餐空腹食用最佳:有助于唤醒脾胃阳气,促进消化吸收。

- 冬季每日一次,连续食用3–5天为一个调理周期。

- 女性经前一周开始食用,可缓解痛经、改善宫寒。

推荐吃法:

- 直接当主食配粥或汤食用;

- 研磨成粉冲泡饮用(适用于产后妇女);

- 搭配红糖水服用,增强补血暖宫效果。

⚠️ 注意事项:

- 阴虚火旺、口干舌燥、发热患者不宜食用;

- 每日摄入量控制在100–150g以内,过量易引起上火;

- 孕妇慎用,如需食用请咨询医生。

五、为什么这道菜能真正发挥“老姜炒糯米的功效”?

市面上许多速食版“姜炒米”采用高温油炸或添加香精,虽香却不养人。而我们强调的手工慢炒、冷油煸姜、文火焙干三大核心工艺,才是真正激活食材协同作用的关键:

- 物理转化:慢炒使糯米淀粉部分糊化,更易被人体吸收;

- 化学激活:老姜在低温长时间加热下,姜醇转化为更具活性的姜烯酚,抗炎驱寒能力提升;

- 中医配伍:姜之辛散 + 糯米之甘补 = “辛甘化阳”,助阳气升发,正合“冬主藏阳”之道。

因此,坚持传统做法,才能让“老姜炒糯米的功效”落到实处,成为真正的功能性养生食品。