川贝母,作为一种传统的中药材,因其润肺止咳、清热化痰的功效而广受青睐。然而,在日常使用中,不少人对其毒性有多强心存疑虑。本文将从科学角度出发,结合现代药理研究,深入解析川贝母的毒性特征、安全剂量及使用注意事项,帮助消费者更理性地认识这一中药材。

川贝母的基本信息

川贝母(Fritillaria cirrhosa D. Don)是百合科贝母属植物,主要产自中国四川、云南、西藏等地,是“川药”中著名的道地药材之一。其性味苦、甘,微寒,归肺、心经,常用于治疗肺热咳嗽、痰多黄稠、咯血、咽干等症状。

川贝母的毒性成分分析

川贝母中含有多种生物碱类成分,如贝母素甲(peimine)、贝母素乙(peiminine)等,这些成分是其药效的主要来源,同时也是其潜在毒性的来源。

根据《中华本草》和现代毒理学研究表明:

- 急性毒性实验显示,川贝母提取物在大鼠体内的LD50(半数致死量)为300~500 mg/kg体重,属于低毒范围;

- 长期毒性实验中,连续服用川贝母制剂超过推荐剂量6个月以上,可能会引起肝功能异常、胃肠道不适等副作用;

- 特殊人群如孕妇、婴幼儿、肝肾功能不全者,应慎用或避免使用。

因此,川贝母的毒性并不强烈,在正常剂量和合理使用前提下,安全性较高。但若超量服用或长期滥用,仍可能带来健康风险。

川贝母的推荐用量与使用建议

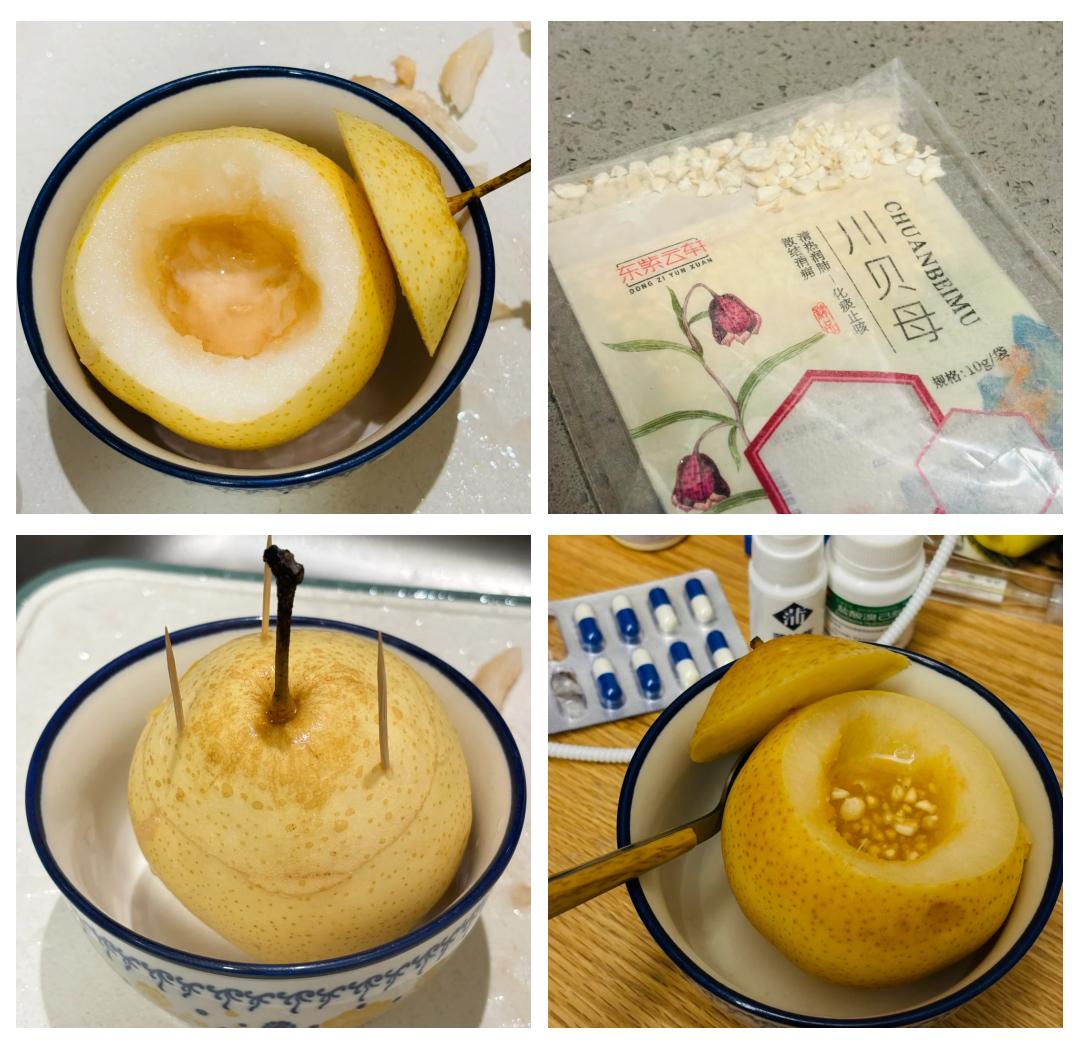

根据《中国药典》2020年版,川贝母的推荐用量为3~9克/日,煎服使用。对于家庭常用于炖梨、煲汤等食疗方式,建议:

- 成人每日用量不超过6克;

- 儿童应减半或慎用;

- 不宜连续服用超过7天;

- 搭配食材如雪梨、冰糖时,注意整体寒凉属性,脾胃虚寒者慎用。

此外,建议购买正规渠道的川贝母产品,避免混淆伪品(如土贝母、浙贝母等),以免误食引发不良反应。

川贝母的中毒表现与应急处理

尽管川贝母毒性较低,但若误服过量或体质敏感,可能出现以下中毒症状:

- 轻度中毒:恶心、呕吐、腹泻、头晕;

- 中度中毒:心悸、呼吸急促、血压下降;

- 重度中毒:意识模糊、昏迷,甚至呼吸衰竭。

一旦出现上述症状,应立即停用,并就医处理。建议家庭中使用川贝母时,保留产品说明书和购买凭证,以便中毒时提供参考。

如何安全选购与储存川贝母

为确保川贝母的安全性和药效,选购和储存时应注意以下几点:

- 外观识别:正品川贝母呈圆锥形或近球形,表面类白色,质地硬而脆;

- 气味辨别:气味微苦,无明显异味;

- 储存方式:密封保存,置于阴凉干燥处,避免受潮霉变;

- 防伪识别:选择有“国家地理标志保护产品”认证的川贝母产地,如四川阿坝、甘肃等地。

结语:理性看待川贝母的毒性与功效

川贝母作为一种药食两用的农产品,其毒性较低,但不容忽视。科学认识其成分、合理控制用量、注意适用人群,才能真正发挥其润肺止咳、清热化痰的养生价值。在使用过程中,建议结合中医辨证施治,避免盲目跟风或长期滥用,确保健康与安全并重。